動作を機械制御にして、2時間以上の長時間の動画撮影を超望遠レンズで行う環境が必要になった。それについての備忘録的記事。

(今週の一枚)近所の特定外来生物の後姿(アライさんにマジでビビった)

色々あって、手持ちのカメラで超望遠(フルサイズ300mm~)で比較的長時間の動画を撮る必要が出た。でも、あんまり技術はないので、機械の力でどうにかしたい。

まず、望遠で動画撮影する場合の問題を考える。例えば、ミラーレスカメラを使って発表会や野鳥を遠くから撮影する際、ずーっとその場所にいなければならないということは結構苦痛だ。さらに超望遠の場合、カメラがちょっとでも動くと大きくが対象を外してしまいこともあり、人力でどうにかするのも限界がある。

写真撮影や定点で撮るなら設定次第だが、動画撮影となると長時間カメラを構えたまま如何にスムーズにカメラを動かせるかが中心の問題になると思う。

そこで、ジンバルにカメラを乗っけて有線・無線を使って遠隔撮影する方法をあれこれやってみた。

理想的システム

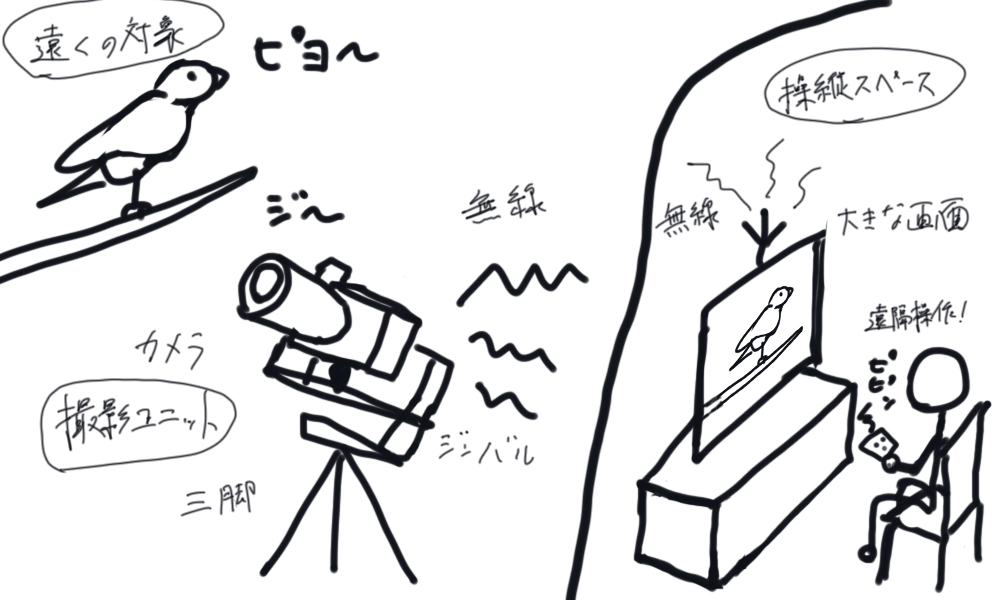

すげーかっこいいイメージをすると、三脚の上にジンバル付きのカメラを乗っけて遠くから無線の映像を大きな画面で見つつカメラを操作して写真を撮ったり、動画を回したりできれば最高だ。問題となる肉体の限界を機械の力でカバーできるし、画面が大きければ構図も決めやすいだろう。

このシステムを作ろうとすると、カメラ、ジンバル、三脚、バッテリー、無線機が撮影側で必要で、操作側では無線、送受信機画面、操作機械、素敵な椅子、イケメンが必要になってくる。結構大がかりなものに見けるけど、撮影・操作側を別々に考えるとそんなに大変にはならないと思う。今回の条件に合うようにパーツを選んでいこうと思う。

カメラ選び

ガチの人に聞くと、専用リグを組んで何百万もかければ撮影装置を作れるらしい。しかし、あくまで素人が市販品でどうにかしようという企画になる。そこで、当初は手持ちのSonyのα7S (ILCE-7S、約0.7Kg)を使って撮影を考えていたんだけど、重さの関係(主にレンズの荷重)でジンバル上での撮影ができなことが分かった。試しにセットしたSEL2470Z(約0.5Kg)のような標準レンズ仕様のものなら問題なく使えるんだけど、フルサイズ機の超望遠になると極端に重くなり、長さがネックになってジンバルのバランスが取れなくなる。例えば、SEL400800Gはカタログ上でも重さが約2.5Kg(+備品で3Kg超え)で、バランスの関係もありジンバルの上に載せられない。

(↑大きさ長さ的に(ILCE-7S+SEL90M28G、約1.5Kg)くらいの超望遠があれば…)

また、それ以上のレンズになると100万円越えと言う理解不能な領域になる。借りたとしても怖くて使えない。

これはCanonやニコンでも同じで、カメラの選択を小型エントリー機にしてもレンズの大きさや重さがプロ向けの市販ジンバルでは対応できない。APS-C機の場合は意外と望遠や超望遠のレンズがなく、そもそも今回の選択肢に入らなかった。

また、ネオコンデジ(広角・望遠両端対応レンズとカメラが一体化したもの)も候補だった。しかし、LUMIX DMC-FZ300(1/2.3型センサー、Bios弄ると長時間撮影可)を試すと対象がチョット暗くなるだけで望遠域の画像にノイズが乗ってボケてしまい、Sony DSC-RX10M4(高級1型センサー)は撮影時間が30分固定で暗くなると変な設定が走り出して制御ができなくなった。そのため、選外になった。

(↑軽さや使いやすさでFZ300でいいか!と思ったけど、残念)

…というわけで、マイクロフォーサーズの出番である。

条件は安定して長時間(2時間以上)撮影出来て、Wi-Fi飛ばしたり有線で外部制御できるものが欲しい。LUMIXのDC-GH6、7はそもそも長時間撮影には向かない。GX、GM、GFシリーズは機能が不十分だ。Blackmagic Designはプロ機材過ぎて手に余る。OLYMPUSの各機は写真撮影がメインで動画撮影時に熱制御が追い付かない。手振れ補正の評価がしたかったのでGH5sも落ちて、残ったのがDC-GH5になった。

↑背景飛びは怖いけど、今回はこれを採用

レンズ選び

カメラが決まるとレンズも限定される。ジンバルとカメラのセットである程度余裕をもって運用したいので、レンズは実際に使って調べたいことがあった。

・手振れ補正

・重さ・バランスの限界

・ズームした時のバランス変化

になる。単焦点でそのまま撮れるのが大前提になるけど、可能ならそこからズームイン・アウトさせたいので、その際にどの程度カメラとジンバルの手振れ補正が対応できるかなどはこのシステムの柔軟性に直結するので重要だ。

そこで、3つのレンズを選択した。

①LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm H-PS45175

②Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

③LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm H-RS100400

(上から①、②、③ 実寸を見るとわかりやすいかも)

①は電動ズームのインナーズーム式(ズームしても内部が動くだけでレンズの大きさが変わらない)で、望遠レンズとしては非常に小型(約0.3kg)で取り回しがいい。しかし、望遠が175mm(フルサイズで350mm)しかないのが難点。

②は非常に明るい望遠レンズで、同じくインナーズーム式だが手動でズームを動かす必要があり、結構重たい(約1kg)。また、望遠端が150mm(300mm)しかなく今回の仕様にはちょっと不向きだが、比較用となる。

③は本命の超望遠レンズ。沈胴式でびよーんと伸びる。手動ズームで当然重たい(1.2kg)。超望遠としては明るいレンズで望遠端が400mm(800mm)あるので、100m先の人物でもはっきり撮影することができる。レンズの特性上、ジンバルに設置したらほぼ単焦点レンズとしての使用になる。

ジンバル選び

ミラーレス機用ジンバルは大きく分けて、2種類あると思う。ペイロード(荷重)の軽いものと重いものだ。軽いと持ち運びがしやすい反面安定性に乏しい。一方、重いと取り回しが難しくなるが安定した撮影が可能になる。具体的には荷重上限が2kgと4kgくらいに分かれると思う。また、ほぼ中華メーカーなのでカタログスペックを盛り過ぎるきらいがあり、7掛けで性能を見たほうがいい。例えば、最大荷重2.5kgと書いてあれば、1.75kg(=2.5×0.7)くらいを限界値に見ればいい。

約3Kg(=カメラ1Kg+レンズ1.2Kg+外部電池など備品1Kg)が今回の使用重量となり、必要となるジンバルは当然ペイロードの重いものになる。

日本で気軽に購入できる選択肢としてはDJIのRonin RSシリーズかFeiyuTech SCORP Proに絞られた。SCORP Proは販売終了しておりオークション経由になるので、試しに軽い版のSCORP-2を使ってみたが、これはダメだった。どうも、設計時点で軸棒が中心からずれており、3つあるモーターの一つにかなりの負荷がかかる仕様となっている。そのため常に1軸がアップアップになっていて、撮影で負荷がかかると誤作動を起こす欠陥品みたいだ。SCORP Proはどうだかわからないが、買う気にはなれない。

そんな訳でDJIになるが、今回特に最新機能は必要ないので、必要な耐荷重を持ったDJI Ronin RS2 pro combo(最大荷重4.5Kg)を使うことにした。

(↑結構デカイ)

無線機選び

無線通信できるかどうかは結構重要だ。もし、これがダメなら長いケーブルを用意しないといけない。どの程度の出力があればどのくらいの距離まで送受信できるかが不透明だ。

幸か不幸か、カメラとジンバルにはそれぞれ無線用のWi-Fiが内蔵されており、それぞれスマホのAPPを使って操作する。これらを単独でそれぞれ使うか、一体化させて送受信させるかは使ってみないとわからない。

ややこしいのが、ジンバル(Ronin RS2)には有線でカメラ出力を得た上でそれをスマホのアプリに飛ばす機能がついているが、画像を同時に送る際には別の子機(RavenEye)を使う必要があり、カメラ操作・画像情報→ジンバル親機→子機→スマホAPPと言う中継をしながら操作をすることになる。…が、これはうまくいくか疑問でほとんど情報がない。カメラ(DC-GH5)をどの程度制御して遅延がどのくらいあるかを調べようと思う。

また、大きな画面でライブ画像を見たいという目的もあるので、このジンバルシステムからさらにスマホから画像情報を別ディスプレイに飛ばす必要もある。まぁややこしい。

そこで、上記のカメラWi-Fi、ジンバル親機Wi-Fi、子機Wi-Fiに加えて、HDMI出力を無線化するものを使うことにした。

(↑AliExpressで売っていたHDMIを無線化する送受信セットそれぞれUSBの電力供給が必要)

画面について

屋内なら家のテレビのHDMI接続を使える。屋外だとあまりデカい物を持ち込むとかさばるし、電源をどうするかということになる。遠隔の屋外撮影を考えると、車に23.5インチくらいのPC画面とポータブル電源を積んでもいいが、さすがにそれはやり過ぎなので、屋外の検証には今回はスマホより少し大きな画面(FEELWORLD F5 PROX)を使うことにした。

これは一応プロ機材扱いのモバイルディスプレイで、カメラの上にくっつけてカメラからの有線HDMI信号を再生することを想定されている。電源は専用電池とUSB-C接続からモバイルバッテリーの使用ができる。

もっと携帯性が高い物もあったけど、そういったものは輝度が低く、外に出た際、太陽光に当るとほとんど見えなくなるらしい(PC画面も同じ)。この輝度の低い画面はあくまで屋内の撮影を前提にされているみたいだ。今回のシステムは一応外で使えることを前提にしているので、輝度の高いものを選んだ。

…というわけで、一応道具はそろえることができたので、実践してみる。

(その2に続く)

☆エロ同人CG販売中